Federico Torregiani

LA DISTINZIONE DEI SESSI NEL CARDELLINO

CARDUELIS C. CARDUELIS L. 1758

Tutte le specie di uccelli presentanti un dimorfismo sessuale poco accentuato hanno da sempre rappresentato un problema per coloro i quali intendevano usarle in allevamento per la riproduzione in purezza, per l'ibridazione

Sebbene siano pochissime le specie italiane di comune allevamento a presentare un identico fenotipo in entrambi i sessi, bisogna comunque rilevare che alcune di esse mostrano differenze di piumaggio fra maschi e femmine assai poco pronunciate, che mettono in difficoltà non solo il novizio, ma anche colui che, pur avendo una discreta esperienza di base, da poco si cimenta con le suddette specie.

Non dimentichiamo che quesiti di questo tipo si pongono anche all'ornitologo puro per il quale, comunque, questi problemi non assumono per evidenti motivi, quel carattere d'importanza che invece travaglia un gran numero di allevatori.

D'altronde stupisce il fatto che molti libri di ornitologia, soprattutto quelli divulgativi ma anche quelli impostati in modo assai più scientifico, aggirino l'ostacolo con le parole "sessi simili" nei capitoli dedicati alla descrizione morfologica ed alla biometria delle varie specie.

Ecco quindi che nella ricerca di parametri sui quali differenziare il maschio dalla femmina ogni allevatore non può ricorrere che alla propria esperienza od a quella di qualche amico più ferrato di lui sull'argomento.

Una specie che da sempre ha posto dei problemi, soprattutto ai novizi, è il Cardellino Carduelis carduelis L., forse a causa della sua più larga distribuzione in allevamento; di certo questa specie sarebbe da considerare altamente dimorfica se dovessimo confrontarla con il Venturone Serinus citrinella (Pallas), con lo Strillozzo Emberiza calandra L. o con la Passera mattugia Passer montanus (L.), ma non è questo il punto: mai nessuno ha proposto per il Cardellino un metodo certo e nello stesso tempo rapido e pratico per una distinzione dei sessi e ciò ha influito nell'esagerare difficoltà altrimenti inesistenti, o per lo meno molto modeste.

Gli scritti trattanti la specie ed apparsi negli ultimi anni sulle riviste di ornicoltura sono assai pochi: ricordo qui quelli di ROLANDO (1962), MARANINI (1975 ) e MASiNi (1977).

In tutti sono rinvenibili quei dati da tempo noti e peraltro veridicissimi, ma difficilmente traducibili nella pratica quotidiana.

E' infatti noto a tutti che la femmina è più piccola del maschio, con il becco lievemente più corto ed i colori meno brillanti; addirittura c'è chi arriva a pignolare sull'ampiezza della base del becco e sul cranio più o meno lungo e più o meno piatto.

Questi dati già difficili ad evidenziarsi ed anche molto soggettivi, abbisognerebbero sempre, per essere tradotti in pratica, di un qualsivoglia confronto.

E mi spiego meglio: se io dico che questo soggetto è più piccolo, lo dico sempre a paragone di un altro, che ho sott'occhio: solo in questa maniera sono certo di essere nell'oggettività e non nella soggettività che a volte potrebbe portarmi a commettere degli errori, soprattutto se non sono molto pratico dell'argomento.

Dato quindi che queste note sono scritte per un'esigenza pratica degli allevatori, è su parametri diversi che intendo poggiare la distinzione dei sessi nel Cardellino: l'allevatore deve riuscire a sessare un soggetto avendo solo quello davanti agli occhi.

Per inquadrare l'argomento direi che il MENASSÈ (1973) ha messo in evidenza le quattro più tipiche e costanti differenze sessuali, senza comunque entrare troppo nei particolari; esse riguardano le dimensioni,la tonalità generale della colorazione, la colorazione della spallina e l'estensione della mascherina rossa.

Comincerei, come già detto, a scartare le prime due, dato che sono differenze troppo soggettive oltreché incostanti: solo le seconde due consentono a mio avviso di impostare correttamente la questione. E cominciamo dalla prima: ovunque è dato leggere che le piccole copritrici alari (le spalline, per intenderci) sono brunastre nella femmina e di un nero lucido nel maschio; alcuni, come il GÉROUDET (1980), e ciò mi stupisce assai, la riportano addirittura come unica differenza esistente fra il maschio e la femmina. Il WEEDAEGHE (1978), che si serve di questo metodo, afferma in un lavoro uscito su « Le Monde des Oiseaux » e riportato da « Uccelli » :

« Personalmente arrivo a distinguere nel 95% dei casi il sesso dei novelli, anche nel nido, che distinguo dal colore più scuro o più chiaro degli scapolari »; è ovvio che il metodo gli serve anche e soprattutto per la differenziazione degli adulti, dato che mi si conceda di ritenere che egli la faccia un po' troppo facile per quanto riguarda i novelli.

In ogni caso chiunque abbia esperienza prolungata e spirito di osservazione spiccato può senz'altro ottenere ottimi risultati dal sessaggio tramite la colorazione delle piccole copritrici; lo dimostra il fatto che forse la maggior parte degli ornitologi e degli ornicoltori si avvale di questo metodo.

Ma io non lo ritengo del tutto valido per l'ornicoltore per almeno tre buoni motivi. In primo luogo le piccole copritrici sono nel maschio non nere lucide, bensì nere intense ma sempre strettamente bordate di bruno; mentre nella femmina non sono brune, bensì nere largamente bordate di bruno; che poi la tonalità di colore che balza agli occhi si possa descrivere in modi diversi ed in apparenza più pratici può essere anche giusto, ma ritorno a sottolineare le difficoltà che un novizio potrebbe trovare cimentandosi nell'opera.

In secondo luogo per sessare i vari soggetti è necessario prenderli in mano: ciò è dannoso ai volatili ed è quindi meglio evitarlo, quando se ne può fare a meno; ed in ogni caso, per poi distinguerli, l'allevatore deve o separarli oppure anellarli. Da questi due motivi discende quindi il terzo, che rende poco pratico e poco semplice il sessaggio, da ripetere ogni qualvolta è necessario con danno per i soggetti (pensate se un giudice dovesse sessare in questo modo gli esemplari esposti a concorso!). WEEDAEGHE (1978) afferma anche: « La mascherina rossa, le fasce gialle delle ali ed il bianco delle guance, spesso tirate in ballo, non danno alcuna garanzia per il riconoscimento dei sessi... »; qui non posso essere assolutamente- d'accordo. D'altronde è noto come molti ornicoltori (non solo italiani, come si vede) tendano ad essere un po' troppo categorici in certi loro giudizi.

Io infatti mi baso unicamente sull'estensione della mascherina rossa per la differenziazione dei sessi, e questo metodo mi ha finora permesso una distinzione sicura degli adulti nel 100% dei casi; essa può essere praticata con evidenti vantaggi quali quelli di non dover catturare l'uccello e di poterlo sessare e riconoscere in ogni momento, manifestazioni espositive comprese. Da ciò ne discende l'estrema praticità e ripeto anche la sicurezza del sessaggio, dato che mai mi è giunta voce da amici, conoscenti od espositori a concorso di eventuali miei sbagli, che comunque sarebbe comune ed umano commettere. Questa nota è perciò rivolta al novizio, il quale, se seguirà attentamente quanto sto per scrivere potrà, con un minimo di ovvia esperienza, arrivare a risolvere uno dei suoi grossi problemi.

Innanzitutto la tonalità della colorazione rossa non c'entra: esistono maschi con mascherina rosso cupa, rosso-rutilante o rosso-aranciata ed altrettante femmine; senza contare che se il soggetto è nato in gabbia o vi soggiorna da molti anni, la colorazione può tendere a farsi più chiara. Anche le diverse sottospecie sono caratterizzate da diverse tonalità di rosso e difficilmente tutti gli allevatori le conosco

no; quindi non è questo un parametro su cui basarsi. E' invece importante ai fini del sessaggio solo l'estensione della mascherina rossa.

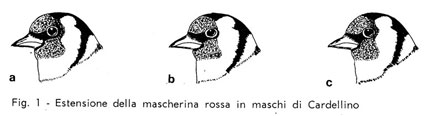

Nel maschio la mascherina rossa si estende sempre fin dietro l'occhio, superandolo sia superiormente sia inferiormente: potremmo definire il maschio della Figura 1

come il maschio tipo; in altri maschi però è possibile che il rosso si estenda solo fino al bordo posteriore (Fig. 1 b) o che, molto più frequentemente, superi l'occhio solo superiormente (Fig. 1 c). In ogni caso, e questa è di solito una regola, guardando l'uccello di profilo, il maschio si caratterizza per avere i limiti poste riori della mascherina rossa perpendicolari (o quasi) al vertice o all'asse occhi-becco

(Fig. 1 a, b c). Il fatto che il rosso oltrepassi nel maschio l'occhio viene messo da alcuni in relazione all'età del soggetto (ARNHEM & ARNHEM, 1979): questi infatti sono caratteri propri degli adulti, anche se nei giovani del primo inverno, in base a questi principi, è quasi sempre possibile il sessaggio.

La femmina presenta invece una mascherina rossa che si estende posteriormente fino alla metà dell'occhio (Fig. 2 a);

in molte femmine è però possibile che essa lambisca il bordo posteriore dell'occhio (Fig. 22 b), senza comunque mai superarlo.

Se si guarda il soggetto di profilo, la femmina presenterà i limiti posteriori della mascherina, sia sopra sia sotto, intersecanti obliquamente e verso l'avanti il piano

passante per il vertice o per la base del becco,; in alcune femmine l'angolo che si viene a formare potrà poi essere molto acuto (Fig. 2 c).

Le figure 1 e 2 sono state inserite soltanto a scopo puramente indicativo e didattico, per facilitare il compito al lettore nel comprendere quanto s dice nel testo; sono infatti molto schematiche e non hanno alcuna pretesa di rappresentare tutti i

tipi di mascherina rossa presenti nel Cardellino, ma solo alcune fra le più frequenti, sia nel maschio sia nella femmina.

Come si potrà notare questo metodo di sessaggio presenta indubbi vantaggi di praticità e la sua validità è stata da me sperimentata, come ho già accennato, in innu

merevoli occasioni: durante il giudizio delle manifestazioni espositive, è di questo infatti che mi sono sempre avvalso, così come per sessare i soggetti di amici allevatori che dovevano essere utilizzati per la riproduzione. Errori saranno sempre

possibili anche da parte di chi è già esperto, perciò il novizio non si scoraggi, dato che con il volgere di poco tempo è possibile ottenere buoni risultati: infatti ci si

può esercitare in moltissime occasioni, visto che non è necessario prendere in mano il soggetto: è per questo che consiglio agli interessati di frequentare mostre ornitologiche e di provare a sessare i soggetti. Sarà comunque sempre possibile trovarsi di fronte ad esemplari "difficili": in questi frangenti una maggiore sicurez

za la si potrà avere controllando la colorazione delle spalline oppure tenendo presenti altre lievissime differenze, riportate anche da ARNHEM & ARNHEM (1979):

nel maschio le setole nasali sono nere, nella femmina grigio-brune; nel maschio sulla terza grande copritrice il giallo brillante deborda spesse volte dal vessillo interno sull'esterno, mentre nella femmina ciò non avviene; lo stesso dicasi per l'ottava grande copritrice con ancora tracce di giallo puro, mentre nella femmina il giallo puro non è più presente, sostituito talvolta da un giallo verdastro o da un giallo sporco.

Federico Torreggiani

BIBLIOGRAFIA

Arnhem J. & Arnhem R., 1979 - Guida per la determinazione ed il riconoscimento degli uccelli. Edagricole, Bologna.

Géroudet P., 1980 - Les Passereaux. III: des pouillots aux moineaux. Delachaux & Niestlé, Neuchàtel-Paris, (5): 8-9; (6): 3-5.

Maranini N., 1975 - I Cardellini. Il Mondo degli Uccelli, 5 (5): 8-9; (6): 3-5. Masini D., 1977 - Le sottospecie del Cardellino. Uccelli, 16 (12): 46-48. Menassè V., 1973 - Cardellino, Ciuffolotto, Fringuello. Encia, Udine.

Rolando M., 1962 - Il Cardellino. Uccelli, 1 (7): 34-35.

Weedaeghe J., 1978 - I sessi del Cardellino. Uccelli, 17 (9): 44.